2020年08月05日

沖縄の古書からの記録「尖閣列島」 再掲載

この話は以前アップした話の再掲載です。戦後75年になりますが記憶すべき実話

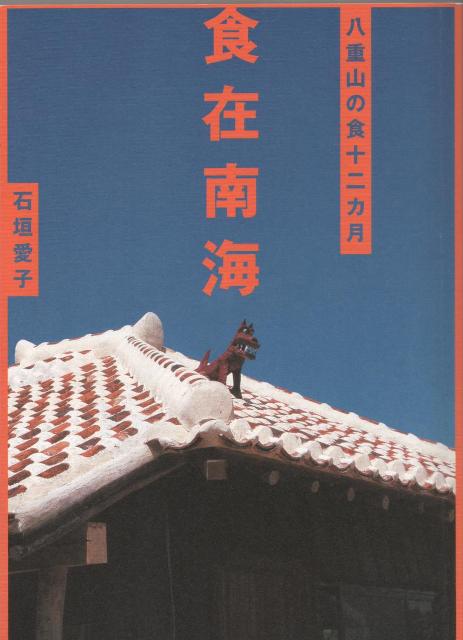

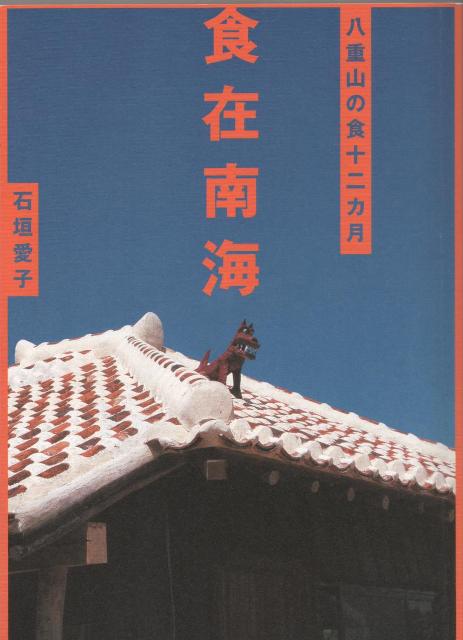

開催されていた「りうぼう」7階の「県産本フェアー」で

八重山の食12カ月「食在南海」石垣愛子著・を見つけて昨日までの休業日に

読んでいると思いがけず以下のような記述があった。そのまま転記します。

チョット長いのですがご時世ですので読んでみて下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尖閣列島

第二次世界大戦末期、昭和二十年七月、石垣港を出港し台湾へ向かう集団疎開

船二隻が、尖閣列島魚釣島近海で米軍機の銃撃を受けた事件があった。

第一千早丸と第五千早丸である。乗っていた多数の人命が失われた。

銃撃を逃れあやうく難を逃れた人びとは、魚釣島に上陸し、飢餓死寸前で生還した。

当時、沖縄戦も終わり多大な損害を受けた日本が、本土決戦も時間の問題かに見えた

頃のことである。石垣島も台湾への疎開を余儀なく強いられ、

年寄りと子供たちが乗船した最後の疎開船であった。

百八十名、五十トン級焼玉エンジンのポンポン船で時速五マイル位であった。

尖開列島はほとんど小島や岩礁からなっていて、八重山群島の西表島の北北西

約百五十キロメートルの距離にあり、面積は一番大きな魚釣島が三・八平方キロ

メートル、南小島が〇・三五平方キロメートルである。昭和二十年六月三十日

午後九時頃、石垣港を疎開船二隻は出航、西表の船浮港に二泊して、

七月二日午後七時頃出港した。

生きながらの火葬のような残酷

疎開船のルートは、尖閣列島魚釣島に接近し、左折、西南へ曲がって台湾に達

するという、三角形の二辺を行く、敵機の目を避ける安全コースであった。

しかし、七月三日の午後二時頃、遠くに爆音とともに機影を発見、

しだいに爆音が大きくひびき、機銃が発射されたのである。

デッキの上は、負傷した人や、絶命した人、無意識に海中に飛び込む人々で

惨惨たる場面であったという。第五千早丸は船火事を起こし、

船尾より燃えつきて沈んでいったという。

「生きながらの火葬のような残酷な姿であった」と生存者の手記にあった。

第一千早丸は機銃弾で穴があき、エンジンも故障したが、

魚釣島へ奇跡的に上陸したのである。

七月四日の夕方であった。船上の遭難者の死体は陸上へ移し石を積み、

手厚く葬った。食糧は全部陸揚げして共同生活を始めたわずか十四、五日で

つきてしまった。

孤島の生活は水だけは不自由なくあったが、各自で雑草の葉や根を探し食べられ

るものはすべて食べることになった。

長命草、アダン、クバの芯、小魚、カニ、ヤドカリなどである。

しかし次第に栄養不良、下痢などを起こし、衰弱が目立ち、上陸三十日頃から

死亡者が続出し始めた。

島に着いて数日後、第一千早丸を連絡に派遣しようとしたが、

エンジンがトラブルを起こし、外部との連絡手段は完全に失われ、

文字通り孤立無援となった。

皆が衰弱して行くので、協議の結果、連絡用の小舟を作ることとなった。

幸いなことに船大工の岡本氏が避難者の中におり、必要な大工道具も持っていた。

島の周辺に流れ着いた破船から板材、釘などを集め、岡本氏の努力によって

長さ五メートル余り、幅一メートル余りのくり舟が出来上がった。

そして皆の持ち合わせの布や着物で、帆も造った。

およそ二週間で完成したのである。この船に乗る連絡の決死隊が選ばれた「希望者の中からよく泳げる強健な体格の者」

というのが条件であった。九名に決定した。

積み込むものは、コンパス、船中食糧としてクバの生の芯などであった。

九名の決死隊は、頭髪を切って紙に包み、遺髪として島に残る人々に渡した。

すると一人の婦人が、母が米寿(八十八歳)のお祝いに着たという、赤い着物を

引き裂いて腹巻きを作り、一同に渡した。

一同は押し頂いて固く締めて乗船したという。

見送る人達も生きる希望を九名に託し、神仏の加護を祈りつつ、万感を込めて

見送ったという。

生死をかけた苦難のコース

決死隊の乗ったくり舟は八月十二日午後五時頃島を発ち、

一路南南東石垣島の方向を目指して帆走した。

舵取りは、三名が交替で漕いだ。北西の順風で、空も晴れて、満天の星空の下、

一晩中すべるように快走した。昼間は二、三度敵機に見つかり、

その都度全員海中に飛び込み、くり舟をひっくり返してその下にかくれた。

敵機は沈没したと思ったのか、銃撃を受けることはなかった。

敵機が去ると舟を起こして乗り、また漕ぎ出すということを繰り返したのである。

これは、毎年旧暦五月四日のハーリー競争のプログラムの中にある、

糸満漁夫独特の転覆ハーリーの実演である。

敵機におそわれた生か死の間際でこの水遁術で難を逃れたのである。

七月十四日朝、前方に山の頂上が見えた。「あれは石垣島だぞ!!」

と一同喊声を上げ、力いっぱい漕ぎ出した。

水平線上に平久保半島、屋良部半島が現れ、島の全貌が見えた。

十四日午後七時頃、川平石崎の南峯底地湾の北岸に到着した。

空腹と疲労困ぱいで、意識はもうろうとして立ち上がれず、

助け合いながら這うようにして上陸、よろめきながら川平の部隊にたどり着き、

ことの次第を報告したのである。魚釣島を出発して五十時間。

海路およそ百七十キロメートル、生死をかけた苦難のコースであった。

ことの成り行きは一瞬にして伝わり島は騒然となった。

関係諸機関による緊急対策が論じられ、翌十五日飛行機による緊急連絡と、

食糧の投下があった。魚釣島では、爆音に驚き、木陰や岩陰にかくれていたが、

日の丸機とわかり飛び出して万歳を叫んだという。

食糧の投下は、ビスケットとコンペイ糖であった。

そして、二、三日中に救助船が迎えに来ることを伝えた。

八月十八日早朝、救助船が三隻到着した。火を焚いて入港の位置を合図した。

軍医も同船していた。餓死寸前の骨と皮ばかりの生存者を三隻に分乗し、

同日昼前魚釣島を出発、翌十九日昼前に石垣島に着いた。

ほとんどが担架で運ぱれた。その時終戦を知ったのである。

生存者百三十名であった

(南方同胞援護会機関紙特「集尖閣列島」と「尖閣列島」緑間栄著を参照)。

昭和四十四年、尖閣列島周辺海域に莫大な石油資源が埋蔵されているとの調査

結果が発表され(主に石油及び天然ガス)、世界の注目をあびるようになった。

中国や台湾が同列島に領土権を主張してきたのである。

襲撃を受け島の近海で散った人達や餓死で亡くなり島の土となった人びとの霊

はどう感じているだろうかと、思いはそちらの方へといく。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

開催されていた「りうぼう」7階の「県産本フェアー」で

八重山の食12カ月「食在南海」石垣愛子著・を見つけて昨日までの休業日に

読んでいると思いがけず以下のような記述があった。そのまま転記します。

チョット長いのですがご時世ですので読んでみて下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尖閣列島

第二次世界大戦末期、昭和二十年七月、石垣港を出港し台湾へ向かう集団疎開

船二隻が、尖閣列島魚釣島近海で米軍機の銃撃を受けた事件があった。

第一千早丸と第五千早丸である。乗っていた多数の人命が失われた。

銃撃を逃れあやうく難を逃れた人びとは、魚釣島に上陸し、飢餓死寸前で生還した。

当時、沖縄戦も終わり多大な損害を受けた日本が、本土決戦も時間の問題かに見えた

頃のことである。石垣島も台湾への疎開を余儀なく強いられ、

年寄りと子供たちが乗船した最後の疎開船であった。

百八十名、五十トン級焼玉エンジンのポンポン船で時速五マイル位であった。

尖開列島はほとんど小島や岩礁からなっていて、八重山群島の西表島の北北西

約百五十キロメートルの距離にあり、面積は一番大きな魚釣島が三・八平方キロ

メートル、南小島が〇・三五平方キロメートルである。昭和二十年六月三十日

午後九時頃、石垣港を疎開船二隻は出航、西表の船浮港に二泊して、

七月二日午後七時頃出港した。

生きながらの火葬のような残酷

疎開船のルートは、尖閣列島魚釣島に接近し、左折、西南へ曲がって台湾に達

するという、三角形の二辺を行く、敵機の目を避ける安全コースであった。

しかし、七月三日の午後二時頃、遠くに爆音とともに機影を発見、

しだいに爆音が大きくひびき、機銃が発射されたのである。

デッキの上は、負傷した人や、絶命した人、無意識に海中に飛び込む人々で

惨惨たる場面であったという。第五千早丸は船火事を起こし、

船尾より燃えつきて沈んでいったという。

「生きながらの火葬のような残酷な姿であった」と生存者の手記にあった。

第一千早丸は機銃弾で穴があき、エンジンも故障したが、

魚釣島へ奇跡的に上陸したのである。

七月四日の夕方であった。船上の遭難者の死体は陸上へ移し石を積み、

手厚く葬った。食糧は全部陸揚げして共同生活を始めたわずか十四、五日で

つきてしまった。

孤島の生活は水だけは不自由なくあったが、各自で雑草の葉や根を探し食べられ

るものはすべて食べることになった。

長命草、アダン、クバの芯、小魚、カニ、ヤドカリなどである。

しかし次第に栄養不良、下痢などを起こし、衰弱が目立ち、上陸三十日頃から

死亡者が続出し始めた。

島に着いて数日後、第一千早丸を連絡に派遣しようとしたが、

エンジンがトラブルを起こし、外部との連絡手段は完全に失われ、

文字通り孤立無援となった。

皆が衰弱して行くので、協議の結果、連絡用の小舟を作ることとなった。

幸いなことに船大工の岡本氏が避難者の中におり、必要な大工道具も持っていた。

島の周辺に流れ着いた破船から板材、釘などを集め、岡本氏の努力によって

長さ五メートル余り、幅一メートル余りのくり舟が出来上がった。

そして皆の持ち合わせの布や着物で、帆も造った。

およそ二週間で完成したのである。この船に乗る連絡の決死隊が選ばれた「希望者の中からよく泳げる強健な体格の者」

というのが条件であった。九名に決定した。

積み込むものは、コンパス、船中食糧としてクバの生の芯などであった。

九名の決死隊は、頭髪を切って紙に包み、遺髪として島に残る人々に渡した。

すると一人の婦人が、母が米寿(八十八歳)のお祝いに着たという、赤い着物を

引き裂いて腹巻きを作り、一同に渡した。

一同は押し頂いて固く締めて乗船したという。

見送る人達も生きる希望を九名に託し、神仏の加護を祈りつつ、万感を込めて

見送ったという。

生死をかけた苦難のコース

決死隊の乗ったくり舟は八月十二日午後五時頃島を発ち、

一路南南東石垣島の方向を目指して帆走した。

舵取りは、三名が交替で漕いだ。北西の順風で、空も晴れて、満天の星空の下、

一晩中すべるように快走した。昼間は二、三度敵機に見つかり、

その都度全員海中に飛び込み、くり舟をひっくり返してその下にかくれた。

敵機は沈没したと思ったのか、銃撃を受けることはなかった。

敵機が去ると舟を起こして乗り、また漕ぎ出すということを繰り返したのである。

これは、毎年旧暦五月四日のハーリー競争のプログラムの中にある、

糸満漁夫独特の転覆ハーリーの実演である。

敵機におそわれた生か死の間際でこの水遁術で難を逃れたのである。

七月十四日朝、前方に山の頂上が見えた。「あれは石垣島だぞ!!」

と一同喊声を上げ、力いっぱい漕ぎ出した。

水平線上に平久保半島、屋良部半島が現れ、島の全貌が見えた。

十四日午後七時頃、川平石崎の南峯底地湾の北岸に到着した。

空腹と疲労困ぱいで、意識はもうろうとして立ち上がれず、

助け合いながら這うようにして上陸、よろめきながら川平の部隊にたどり着き、

ことの次第を報告したのである。魚釣島を出発して五十時間。

海路およそ百七十キロメートル、生死をかけた苦難のコースであった。

ことの成り行きは一瞬にして伝わり島は騒然となった。

関係諸機関による緊急対策が論じられ、翌十五日飛行機による緊急連絡と、

食糧の投下があった。魚釣島では、爆音に驚き、木陰や岩陰にかくれていたが、

日の丸機とわかり飛び出して万歳を叫んだという。

食糧の投下は、ビスケットとコンペイ糖であった。

そして、二、三日中に救助船が迎えに来ることを伝えた。

八月十八日早朝、救助船が三隻到着した。火を焚いて入港の位置を合図した。

軍医も同船していた。餓死寸前の骨と皮ばかりの生存者を三隻に分乗し、

同日昼前魚釣島を出発、翌十九日昼前に石垣島に着いた。

ほとんどが担架で運ぱれた。その時終戦を知ったのである。

生存者百三十名であった

(南方同胞援護会機関紙特「集尖閣列島」と「尖閣列島」緑間栄著を参照)。

昭和四十四年、尖閣列島周辺海域に莫大な石油資源が埋蔵されているとの調査

結果が発表され(主に石油及び天然ガス)、世界の注目をあびるようになった。

中国や台湾が同列島に領土権を主張してきたのである。

襲撃を受け島の近海で散った人達や餓死で亡くなり島の土となった人びとの霊

はどう感じているだろうかと、思いはそちらの方へといく。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

http://r.gnavi.co.jp/f472900/

http://twitter.com/mamaya185

http://www.nahanomamaya.com/

Posted by 鉄瓶・錆び鉄 at 13:15│Comments(1)

│私のTUBUYAKI

この記事へのコメント

生還したのが終戦明け8月18日だったんですね。決して忘れてはならない記録です。この話はぜひ子供たちに語りついで下さい。

Posted by ogata at 2010年10月20日 19:04