2021年03月05日

大震災から十年後の希望の話 (再掲載10回目)

以下の話は平成23年4月27日~5月1日までブログアップした文章を震災の周年を

祈念し、再掲載いたします。長い文でごめんなさい。

この話は、私の得た情報と年の功で得た知識から、大震災から10年後を想像して書きました。でも結構確かなデータも含んでいると思います。物語風にして、久しぶりに上京し、

友人の店が3号店を開店したのでお祝いに行くという設定ですが、期せずして一昨年12月ヨットを横浜まで回航した時

この友人の店に行くことが実現し想定した縁を感じました。今年10年が経過しましたが、多くの課題は

解決していないのが実情です。改めて災害と人災に着いて考えてみる機会にして下さい。

震災10年目の今回をもって以後の再掲載はやめにいたします。

災害に会われて今もって大変な状況下にある多くの方々に心からお見舞い申し上げます。 「文中青の太文字はその後の状況を考察し加筆した部分です」

第1章 上京(状況)

あれから十年も経ったがその間、東京には行った事がないので最近3号店を開店した友人の店を訪ねることを口実に上京してみることにした・・・・・・・

五月の連休も過ぎたある日、久しぶりに羽田に着いた。広く大きくなってから

もう何年経つのだろう。聞くところによると、

あの大震災の有った東北地方の海辺の町と港は様変わりしていると云う。

港の傍にあった市場や海産物加工工場は頑丈な高いビルのピロティー部分はこれまで通り市場

として、その上層階に加工工場を移し、ビルの4階まで通じる広い大きな

駅の様なエスカレータは津波の避難用だと云う。

この頃は一定の震度で自動的に非常用発電機が動き少なくとも3時間程度は働く事が基準となっていた

4階から陸橋のように一直線に伸びる車も通れる道は一番近い高台の避難場所へと

通じているとの事。避難場所には多くの非常用器具、充電用発電機、食料が保存された倉庫や

移動用のソーラー自動車や電気自動車・ハイブリットと補助バッテリー付き自転車が置かれているらという。

町の人々は、新たに造られたニュータウンへ引っ越し、生活基盤である港へハイブリット

の車や充電式自転車で通っている。一部の人々は元の町の中に建設した耐震津波ビルや

耐震津波団地の中で暮らしているとも聞いている。

地盤沈下した土地は、団地造成時の土砂を積み上げ少なくとも海抜1メートル以上に造られた

それにはオランダからの技術指導もあったという。

(H24年現在国はこの様な事を検討中とのこと)海辺の防波堤は一定の津波防衛効果を期待するも、絶対の信頼を得る事無く再建されたが

あの時を防止できることは誰も信じていないようだ。

また、新しく敷設された軌道列車は、車体の屋根がソーラー発電になり、

車体下部に蓄電されるよう設計され今までの供給電力の8割でこれまで以上に

快適に走るらしい。原発はまだ完全に処理されていないが、一応の安全が保たれているとの事。

(H24年現在国は廃炉を認めているが、国中の原発を停止し廃炉にすることは決めていない)

しかし、原発の煙突に螺旋状に付けられている階段がハッキリと見えるエリアは、

数年前に国が買い上げ更地になり、植栽された樹木で緑地となっているのを写真で見た。

そこに住んでいた国民は、国が用意した「アトムタウンA町・B町・C町・D町」に移住し、

今でも年二回の健康診断を国がやっているらしい。

(この事も政府は検討中だがいずれそうなると思われる)

しかし、遺伝子レベルでの異常の発生はやっぱり他の地域より僅かではあるが多いという。

またアトムタウンは相互にソーラー電車で結ばれ同時に在来線にも乗り入れが出来るので

町や東京に行くのも便利になった様だ。

東京の地下鉄は、直下型地震に備え一段の強化と浸水時に対する排水作業を

無停電装置で行えるようにしたとの事。

第2章 移動(変化)

赤坂の友人の店に行くのはまだ早いので、銀座に寄ってみた。

ここに来るのも本当に何年振りだろう。

あの頃はやっと世界的証券ショックから立ち直りかけて、世界のブランド店が次々とオープンし

表参道や青山は再び泡が膨らみかけてきたような時だった。

夜の銀座はパリの夜のように落ち着いた街明りと成っていると友人が言っていた。

必要以上の照明は無くなり、夜は星もチラチラと見えるようになって来たとの事だ。

そういえば日本中があれ以来、普段の生活を見直し、分け合えば足りる生活を始めていた。

人口統計は年々減少傾向を示し、出生率の僅かな向上では人口減少を止めようがなく

経済活動年齢はいやが上にも上昇し一般的定年は65歳に成っている。

年金の開始は来年から70歳になるという。

私はもう75歳を過ぎようとしているが、

まだ残る返済の為に未だに店のカウンターの中に立たざるを得ないが今少し頑張ろう。

世の中は、あれからエネルギー自給率を高め、同時に消費量を抑えることに莫大な研究費と

コストをかけて、今やソーラーパネルはエネルギー変換効率5割以上の向上を見せ、

変換効率80%にも成ろうとしている。更にその形状はフイルム化し、

あらゆる曲面に対応出来るようになった事で、電車や車、屋根、外壁、屋上に設置できる

ようになっている。

建築家や都市計画家はエネルギー効率の良さが世界的にも一つの評価になってきたようだ。

都市の屋上は、緑化やソーラー化で上から見るとまるで緑と銀色の市松模様に見える。

人工的に植林された杉が手入れをされないことで、花粉症の発生源に成って来たが、

その南向きの山の一部は杉を伐採し土砂崩れを防ぎ、代わりに巨大なソーラーパネルが

設置され地域の電力需要の多くを賄っている。それらを広範囲な地域をネットワーク化

することにより次世代送電網を形成している。おかげで花粉症も少しは減少しているという。

第3章 改革(改制)

耐震と免震構造は一段の進化を遂げ、高層建築のエレベータは非常時に近くの階まで動き

扉が開く事により、閉じ込め事故は無くなっていたが、

停電時には最小限のエレベーターが自家発電や蓄電池により少なくとも一週間は動く

ことが建築基準となったようだ。

あの時30階、40階まで階段を登ったという苦労話は今は無くなった。

来店したお客様の中にはその後高層階から低層階や戸建てに移り住む方もいた

高層住宅の家具は原則造り付けと成り、家具の倒壊による人的被害は最小限に

設計されるようになった。建売住宅の家具も同様な基準が適用されている。

一方、風力発電は全国にあの頃440基以上あり、設置条件が平均風速6m/h以上

となっていたが技術革新により多少の条件緩和があるようだ、

風力に対する変換効率向上はあまり無いが、やっと50%になり、かなり実用されている。

しかし、自然任せの発電に変わりはなく夏の無風事態の対応と、

羽が回転する時の低周波騒音と蓄電池とインバーターを組み合わせた安定電圧と

電力供給時間が課題となっている事で、それほど多くの増加はないようだ。

これまで発電と配電が一体であった電力会社はその業務の分離で次世代送電網

の確立や広域単独電力会社は分割され、加えて電力を得る為の多様化と分散化は

エネルギー危機に対する施策に鑑みアナログ的な水車発電や海水揚水発電等も

小需要地域やその敵地よっては、これらの組み合わせで十分に利用されつつある。

一部には波動発電、深海と海面の温度差を利用した海洋発電も実用化の一歩手前という。

海辺の街には朗報である。

H24年国は沖縄でこの海洋発電の実験プラントを稼働させることを計画中と発表

あの震災時には国内電力需要の約四分の一の24%を原子力発電所で賄っていたが、

福島の廃炉(停止)以後、

新たな原子力発電所が建設された事は聞かない、でもあの原発事故以後、

世界的にその安全性への関心が高まり、安全基準や建設方法の積極的進化があり

いずれ再び建設されることは明らかである。

昨今の様々な情報ではまさしくこの様な状況と思われる

それは、枯渇していく化石燃料に頼る事が出来ない事は世界的に明らかで、

加えて隣国をはじめアジア新興国の電力需要を賄えないからである。

我が故郷の沖縄でも原発の必要性はあの時以前から論じられていた。

いつまでも化石燃料に頼る事が出来ないのは明白だからである。

しかし、あれから10年未だに建設の動きはない。

きっと本島の近くの無人島が候補となり、静かに研究を重ねている事だろう。

日本のエネルギー輸入依存度は全体で80%以上にもなり化石燃料にいったっては

100%であることは今も変わらないが、

あれからは国民全体がその消費と工夫と技術革新によって総需要は下がり今はもう、

輸入依存度は18%以上も減少していると、この前のエネルギー白書に書かれたいた。

自動車の電化は進み、ガソリン車は全体の65%以下となりハイブリット車と電気自動車の

普及は需要増と共に価格も下がり、あと十年もすると化石燃料車は全体の15%程度になる

見込みと国は見ているらしい。

その根拠の一つに沖縄近海の海底からの天然ガスの採取が可能になったことがあげられる

船舶に於いてもエンジンは化石燃料から原子力へと少しずつシフトしている。

当時から軍事的船舶は原子力エンジンを積載した空母や潜水艦等は存在していた事から、

次第にその技術は民間にも開放され導入が始まってきた。

家庭電化製品は新しい素材やLED電球、プラズマ発光等々の発達により、

天井全体や壁の一部が照明器具となり冷蔵庫、IH調理器、空調機等は一段の省エネが進み、

その殆どを住居の屋根や、法定化されたマンション屋上のソーラーパネル等によって得られる

エネルギーによって大半が賄われる事になっているようだ。

夜間の照明については自然界に存在する様々な生物の持つ熱を発しない発光システム等の

研究が実用化されてきたことが大きいと云う。

あれから、国は国家の非常事態に対応する組織の改革に乗り出した。

それは当時の国の指導者や政党の混迷ぶりに、国民は新たな指導者と政治体制を求め

政治家も、政党も国民を幸福にしない国から、真の主権者である

国民を幸福にするための政治に心がけるように成って来たからである。

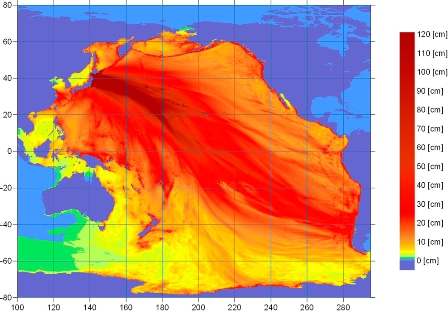

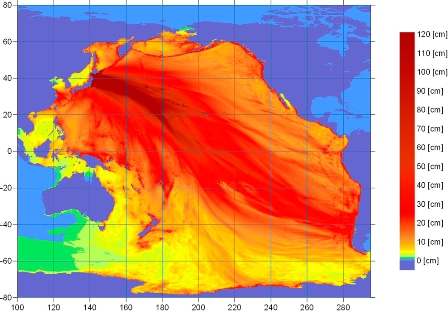

下の画像は地震の発生源から太平洋上に拡散する津波のシュミレーション画像です

第4章 変化(変質)

あの震災時には国はまるで戦時の大本営発表のような情報発信や、

国際的にもあまり例を見ない記者クラブ制度による情報の一本化で国民の目を背いていた

震災直後の日本人の実に整然とした行動や自制心のきいた身の置き方は、

世界中から称賛されたが、思えば何時でも、お上の下に国家体制に組まれやすい

国民性の表れのような気がしていた。むろん暴動や、殺りく等が起きなかった日本人の

教養の高さと規律の良さの表れであったのではあるが、・・・

国の知らしむべからず、寄らしむべき的な体制は何時までも変わっていない様な気がした。

ジャーナリスト達のもっと多角的に多様な情報取得と、その発信が今でも望まれている。

(孔子の「寄らしむべき、知らしむべからず」は別の解釈もあります)

その後、国家非常事態に対応するために国は、防衛省の自衛隊を防衛軍に組織替えと

同時に国家維持隊の創設を昨年成立させた。

また、任意ではあるが、18歳以上30歳未満の国民に対し、

防衛訓練又は国家維持隊への1~2年の入隊を奨励する事も盛り込まれた。

法律によってその間の身分は保証され、期間終了後は元の会社や勤務先、

学校に戻れる事に成っている。入隊経験者は非常時にはそれぞれ予備役として

国家、国民の為に、その役務を果たすことが義務付けられたようだ。

同時に国家機能や機関の分散が始まり、

その候補地は過去千年レベルで自然災害の少ない地域が検討されている。

あの福島原発は未だに事後処理をしているとの事だが、陸路からは厳重に管理され、

一般の国民にはその様子が知られることは今は殆どないのは、

現在も情報管理下に有るためだ。

事故処理には海路からその専門家や作業員が入域し、残された核燃料棒や汚染物を

特殊な容器の中に取り込み、フランスの核処理会社に移送して処理しているらしい。

発電所の土地や極近隣の土地は、洗浄しても本来の自然環境を取り戻すには

あと何百年も掛かるという。

銀座から新橋までの街を歩いていると、何かしら二十年以上も前のような

落着きを持った賑わいを感じる。

レストランは最近やっと一般的になった人工照明を使った野菜工場で栽培された

トマトや青野菜、果物等が提供されるようになっているし。

魚も蓄養や養殖技術が発達し、あのマグロでさえ、

人の手によって海岸の入り江や湾の中で養われるようになった。

災害に会われて今もって大変な状況下にある多くの方々に心からお見舞い申し上げます。

第5章 体制(態勢)

企業努力と技術革新や日本人特有の忍耐と工夫で、今や日本は、

人口が減少しているにも関わらず、豊かで自然で普通の生活が送れる国として

国際的にも評価されるようになってきた。

震災時の国民的なボランティア活動はその後起きた自然災害の度に組織化され、

今や力強い頼れる組織となり、NPOやNGOとの連携、協力体制が確立し

懸念されている東海沖地震や都市直下地震に何時でも対応できる体制が有ると云う。

昔の京都議定書で約束した炭酸ガス排出量はすでにクリアし世界で最も空気がきれいな

国の一つとされている。しかし、近隣の大国やアジアの新興国は未だにその途上にあり

日本の省エネ技術や環境技術は世界のトップ技術となり、

各国から支援を要請されているとの事。まさしく怪我の功名の様なものだ。

震災時には多くの国民がこれからの日本の将来に対し様々な事態を考えたと思うが、

いつの間にか、其の事は少しずつ忘れ去られようと成りつつもあるようだ。

当たり前のソーラースマートフォン、デジタルテレビ、スーパー、コンビニ、

毎日の移動エネルギーや食べ物等、交通手段等々が復旧復興し日常が

戻ってきた様に見えるが、国民の国民たる証明を示すIDカード制が導入され、

それには詳細な個人の出生や本籍、現住所、家族、血液型、遺伝子型等が記録されていて、

災害時に個人の特定や、輸血、移植などに約立つように成っているという。

あらゆる通信手段は衛星通信が標準と成りつつあり、

その普及率は実に国民の70%を超えようとしていた。

GPS込のソーラースマートフォンはいかなる時も即個人の位置が把握でき、

救助や援助に空から派遣できるという。国民は個人識別番号を割り当てられID化され、

そこに入力された戸籍や国民健康保険番号等の個人基本情報の

バックアップデーターの保存基地として、北海道中央部、京都奈良地区、

沖縄の普天間返還跡地(計画中?)に設けられ、非常時に対応できるように整備されていた。

その場所は地震や津波等の天災が相当の長期にわたって起きた事の無い

場所が選定されたとの事だ。

最終章 回顧(懐古)

新橋から最新の地下鉄に乗のって開店時間に合わせ、赤坂の友人の店に着いた。

今でも沖縄の地産食材料理はここでも人気があるらしい。

予約してあったカウンターの端っこに座り、昔の思い出話を肴に若かりしときの

沖縄での暮らしを語る友人は、孫がこの店を引き継いでくれるまで頑張り、

いずれ石垣に帰る様な事を話していた。

幾つに成っても故郷忘れ難しだ。

大震災あの時、震災地の故郷を離れて見知らぬ地に避難した多くの家族や町の住民達や

原発事故で強制移住させられた全ての町の住民達は、

家族によっては移住地にそのまま定着し、新たな街の住民に成る人や、

国が設けたアトムタウンにその生活を移す人など様々な人生を送る事と成ったが、

ようやく少し落ち着いてきた様子が、ドキュメンタリー番組で流れていた。

そこには10年たっても残された基礎だけの住居跡や隅に忘れ去られた瓦礫の一部と

いまだに仮設住宅や、避難先から仕事もなく高齢で行く所も無く暮らしている人々が

少からず居る事も同時に紹介されていた。

偶然にもちょうど震災からしばらくの間あの普天間問題が並行して

日米間で協議されていたが、安保条約に付随する基地を全国の地域で負担しようという

沖縄の意思は無視されていたように、原発破壊による放射能問題も又普天間の問題と

同じようにその分散や受け入れは殆ど無く、大部分が近くの地下や人気の無い山間に

集積され、ただただ時間に任せている状態が今も続いているとの事。

昔「小禄は日本ですか」という話があったが、福島県民は日本人ですか?

沖縄県は日本ですか?日本国の範囲は何処から何処まででしょう。

結局、普天間は辺野古に移転する事になったが、未だに完成していない。

国は完成後には新たに創設された防衛軍も利用しようとしているようだ。

最近の教科書には日本国有の地学的仕組みや地震と津波と原発の三重苦の事実が

偽りの無い経過とこれから起こりうるかもしれない時の行動規範が教えられていた。

また災害時の非常用装備品の中で、特に海岸地域の住民には津波で海に流され

多くの方が亡くなった事を教訓として、海難事故用の位置情報発信器と

夜間自動発光器付きの自動膨張ライフジャケット等が付け加えられるようになった。

(ヨットでは既に利用されています)

日本が世界に自慢していた地震予知研究はその投下費用と成果が見直され、

非常災害時の国民の安全に対する研究と対策に基軸を移している。

そういえばこの前の3月11日は「あれから10年」の特番が放映され、

津波や地震そして原発の事故の様子や避難先の様子などが流れていた。そしてあの時の

「心は誰にも見えないが、心使いは見える。

思いは誰にも見えないが、思いやりは見える」金子みすず

あのACジャパンの広告もテレビを見ている人々をフラッシュバックさせてくれた・・

翌日の午後、羽田からの飛行機はよく晴れた空の下、

本島西側の海岸が眼下に見えるコースをゆっくりと降下していた。

穏やかな波のある紺碧の海面と見覚えのある半島や岬は、

改めて故郷の豊かさと、有り難さを教えてくれた。

私が父の年齢に達する頃には、日本は経済的豊かさよりも

社会的豊かさが重んじられる国になっているだろう・・・・

平成29年3月5日再掲載

祈念し、再掲載いたします。長い文でごめんなさい。

この話は、私の得た情報と年の功で得た知識から、大震災から10年後を想像して書きました。でも結構確かなデータも含んでいると思います。物語風にして、久しぶりに上京し、

友人の店が3号店を開店したのでお祝いに行くという設定ですが、期せずして一昨年12月ヨットを横浜まで回航した時

この友人の店に行くことが実現し想定した縁を感じました。今年10年が経過しましたが、多くの課題は

解決していないのが実情です。改めて災害と人災に着いて考えてみる機会にして下さい。

震災10年目の今回をもって以後の再掲載はやめにいたします。

災害に会われて今もって大変な状況下にある多くの方々に心からお見舞い申し上げます。 「文中青の太文字はその後の状況を考察し加筆した部分です」

第1章 上京(状況)

あれから十年も経ったがその間、東京には行った事がないので最近3号店を開店した友人の店を訪ねることを口実に上京してみることにした・・・・・・・

五月の連休も過ぎたある日、久しぶりに羽田に着いた。広く大きくなってから

もう何年経つのだろう。聞くところによると、

あの大震災の有った東北地方の海辺の町と港は様変わりしていると云う。

港の傍にあった市場や海産物加工工場は頑丈な高いビルのピロティー部分はこれまで通り市場

として、その上層階に加工工場を移し、ビルの4階まで通じる広い大きな

駅の様なエスカレータは津波の避難用だと云う。

この頃は一定の震度で自動的に非常用発電機が動き少なくとも3時間程度は働く事が基準となっていた

4階から陸橋のように一直線に伸びる車も通れる道は一番近い高台の避難場所へと

通じているとの事。避難場所には多くの非常用器具、充電用発電機、食料が保存された倉庫や

移動用のソーラー自動車や電気自動車・ハイブリットと補助バッテリー付き自転車が置かれているらという。

町の人々は、新たに造られたニュータウンへ引っ越し、生活基盤である港へハイブリット

の車や充電式自転車で通っている。一部の人々は元の町の中に建設した耐震津波ビルや

耐震津波団地の中で暮らしているとも聞いている。

地盤沈下した土地は、団地造成時の土砂を積み上げ少なくとも海抜1メートル以上に造られた

それにはオランダからの技術指導もあったという。

(H24年現在国はこの様な事を検討中とのこと)海辺の防波堤は一定の津波防衛効果を期待するも、絶対の信頼を得る事無く再建されたが

あの時を防止できることは誰も信じていないようだ。

また、新しく敷設された軌道列車は、車体の屋根がソーラー発電になり、

車体下部に蓄電されるよう設計され今までの供給電力の8割でこれまで以上に

快適に走るらしい。原発はまだ完全に処理されていないが、一応の安全が保たれているとの事。

(H24年現在国は廃炉を認めているが、国中の原発を停止し廃炉にすることは決めていない)

しかし、原発の煙突に螺旋状に付けられている階段がハッキリと見えるエリアは、

数年前に国が買い上げ更地になり、植栽された樹木で緑地となっているのを写真で見た。

そこに住んでいた国民は、国が用意した「アトムタウンA町・B町・C町・D町」に移住し、

今でも年二回の健康診断を国がやっているらしい。

(この事も政府は検討中だがいずれそうなると思われる)

しかし、遺伝子レベルでの異常の発生はやっぱり他の地域より僅かではあるが多いという。

またアトムタウンは相互にソーラー電車で結ばれ同時に在来線にも乗り入れが出来るので

町や東京に行くのも便利になった様だ。

東京の地下鉄は、直下型地震に備え一段の強化と浸水時に対する排水作業を

無停電装置で行えるようにしたとの事。

第2章 移動(変化)

赤坂の友人の店に行くのはまだ早いので、銀座に寄ってみた。

ここに来るのも本当に何年振りだろう。

あの頃はやっと世界的証券ショックから立ち直りかけて、世界のブランド店が次々とオープンし

表参道や青山は再び泡が膨らみかけてきたような時だった。

夜の銀座はパリの夜のように落ち着いた街明りと成っていると友人が言っていた。

必要以上の照明は無くなり、夜は星もチラチラと見えるようになって来たとの事だ。

そういえば日本中があれ以来、普段の生活を見直し、分け合えば足りる生活を始めていた。

人口統計は年々減少傾向を示し、出生率の僅かな向上では人口減少を止めようがなく

経済活動年齢はいやが上にも上昇し一般的定年は65歳に成っている。

年金の開始は来年から70歳になるという。

私はもう75歳を過ぎようとしているが、

まだ残る返済の為に未だに店のカウンターの中に立たざるを得ないが今少し頑張ろう。

世の中は、あれからエネルギー自給率を高め、同時に消費量を抑えることに莫大な研究費と

コストをかけて、今やソーラーパネルはエネルギー変換効率5割以上の向上を見せ、

変換効率80%にも成ろうとしている。更にその形状はフイルム化し、

あらゆる曲面に対応出来るようになった事で、電車や車、屋根、外壁、屋上に設置できる

ようになっている。

建築家や都市計画家はエネルギー効率の良さが世界的にも一つの評価になってきたようだ。

都市の屋上は、緑化やソーラー化で上から見るとまるで緑と銀色の市松模様に見える。

人工的に植林された杉が手入れをされないことで、花粉症の発生源に成って来たが、

その南向きの山の一部は杉を伐採し土砂崩れを防ぎ、代わりに巨大なソーラーパネルが

設置され地域の電力需要の多くを賄っている。それらを広範囲な地域をネットワーク化

することにより次世代送電網を形成している。おかげで花粉症も少しは減少しているという。

第3章 改革(改制)

耐震と免震構造は一段の進化を遂げ、高層建築のエレベータは非常時に近くの階まで動き

扉が開く事により、閉じ込め事故は無くなっていたが、

停電時には最小限のエレベーターが自家発電や蓄電池により少なくとも一週間は動く

ことが建築基準となったようだ。

あの時30階、40階まで階段を登ったという苦労話は今は無くなった。

来店したお客様の中にはその後高層階から低層階や戸建てに移り住む方もいた

高層住宅の家具は原則造り付けと成り、家具の倒壊による人的被害は最小限に

設計されるようになった。建売住宅の家具も同様な基準が適用されている。

一方、風力発電は全国にあの頃440基以上あり、設置条件が平均風速6m/h以上

となっていたが技術革新により多少の条件緩和があるようだ、

風力に対する変換効率向上はあまり無いが、やっと50%になり、かなり実用されている。

しかし、自然任せの発電に変わりはなく夏の無風事態の対応と、

羽が回転する時の低周波騒音と蓄電池とインバーターを組み合わせた安定電圧と

電力供給時間が課題となっている事で、それほど多くの増加はないようだ。

これまで発電と配電が一体であった電力会社はその業務の分離で次世代送電網

の確立や広域単独電力会社は分割され、加えて電力を得る為の多様化と分散化は

エネルギー危機に対する施策に鑑みアナログ的な水車発電や海水揚水発電等も

小需要地域やその敵地よっては、これらの組み合わせで十分に利用されつつある。

一部には波動発電、深海と海面の温度差を利用した海洋発電も実用化の一歩手前という。

海辺の街には朗報である。

H24年国は沖縄でこの海洋発電の実験プラントを稼働させることを計画中と発表

あの震災時には国内電力需要の約四分の一の24%を原子力発電所で賄っていたが、

福島の廃炉(停止)以後、

新たな原子力発電所が建設された事は聞かない、でもあの原発事故以後、

世界的にその安全性への関心が高まり、安全基準や建設方法の積極的進化があり

いずれ再び建設されることは明らかである。

昨今の様々な情報ではまさしくこの様な状況と思われる

それは、枯渇していく化石燃料に頼る事が出来ない事は世界的に明らかで、

加えて隣国をはじめアジア新興国の電力需要を賄えないからである。

我が故郷の沖縄でも原発の必要性はあの時以前から論じられていた。

いつまでも化石燃料に頼る事が出来ないのは明白だからである。

しかし、あれから10年未だに建設の動きはない。

きっと本島の近くの無人島が候補となり、静かに研究を重ねている事だろう。

日本のエネルギー輸入依存度は全体で80%以上にもなり化石燃料にいったっては

100%であることは今も変わらないが、

あれからは国民全体がその消費と工夫と技術革新によって総需要は下がり今はもう、

輸入依存度は18%以上も減少していると、この前のエネルギー白書に書かれたいた。

自動車の電化は進み、ガソリン車は全体の65%以下となりハイブリット車と電気自動車の

普及は需要増と共に価格も下がり、あと十年もすると化石燃料車は全体の15%程度になる

見込みと国は見ているらしい。

その根拠の一つに沖縄近海の海底からの天然ガスの採取が可能になったことがあげられる

船舶に於いてもエンジンは化石燃料から原子力へと少しずつシフトしている。

当時から軍事的船舶は原子力エンジンを積載した空母や潜水艦等は存在していた事から、

次第にその技術は民間にも開放され導入が始まってきた。

家庭電化製品は新しい素材やLED電球、プラズマ発光等々の発達により、

天井全体や壁の一部が照明器具となり冷蔵庫、IH調理器、空調機等は一段の省エネが進み、

その殆どを住居の屋根や、法定化されたマンション屋上のソーラーパネル等によって得られる

エネルギーによって大半が賄われる事になっているようだ。

夜間の照明については自然界に存在する様々な生物の持つ熱を発しない発光システム等の

研究が実用化されてきたことが大きいと云う。

あれから、国は国家の非常事態に対応する組織の改革に乗り出した。

それは当時の国の指導者や政党の混迷ぶりに、国民は新たな指導者と政治体制を求め

政治家も、政党も国民を幸福にしない国から、真の主権者である

国民を幸福にするための政治に心がけるように成って来たからである。

下の画像は地震の発生源から太平洋上に拡散する津波のシュミレーション画像です

第4章 変化(変質)

あの震災時には国はまるで戦時の大本営発表のような情報発信や、

国際的にもあまり例を見ない記者クラブ制度による情報の一本化で国民の目を背いていた

震災直後の日本人の実に整然とした行動や自制心のきいた身の置き方は、

世界中から称賛されたが、思えば何時でも、お上の下に国家体制に組まれやすい

国民性の表れのような気がしていた。むろん暴動や、殺りく等が起きなかった日本人の

教養の高さと規律の良さの表れであったのではあるが、・・・

国の知らしむべからず、寄らしむべき的な体制は何時までも変わっていない様な気がした。

ジャーナリスト達のもっと多角的に多様な情報取得と、その発信が今でも望まれている。

(孔子の「寄らしむべき、知らしむべからず」は別の解釈もあります)

その後、国家非常事態に対応するために国は、防衛省の自衛隊を防衛軍に組織替えと

同時に国家維持隊の創設を昨年成立させた。

また、任意ではあるが、18歳以上30歳未満の国民に対し、

防衛訓練又は国家維持隊への1~2年の入隊を奨励する事も盛り込まれた。

法律によってその間の身分は保証され、期間終了後は元の会社や勤務先、

学校に戻れる事に成っている。入隊経験者は非常時にはそれぞれ予備役として

国家、国民の為に、その役務を果たすことが義務付けられたようだ。

同時に国家機能や機関の分散が始まり、

その候補地は過去千年レベルで自然災害の少ない地域が検討されている。

あの福島原発は未だに事後処理をしているとの事だが、陸路からは厳重に管理され、

一般の国民にはその様子が知られることは今は殆どないのは、

現在も情報管理下に有るためだ。

事故処理には海路からその専門家や作業員が入域し、残された核燃料棒や汚染物を

特殊な容器の中に取り込み、フランスの核処理会社に移送して処理しているらしい。

発電所の土地や極近隣の土地は、洗浄しても本来の自然環境を取り戻すには

あと何百年も掛かるという。

銀座から新橋までの街を歩いていると、何かしら二十年以上も前のような

落着きを持った賑わいを感じる。

レストランは最近やっと一般的になった人工照明を使った野菜工場で栽培された

トマトや青野菜、果物等が提供されるようになっているし。

魚も蓄養や養殖技術が発達し、あのマグロでさえ、

人の手によって海岸の入り江や湾の中で養われるようになった。

災害に会われて今もって大変な状況下にある多くの方々に心からお見舞い申し上げます。

第5章 体制(態勢)

企業努力と技術革新や日本人特有の忍耐と工夫で、今や日本は、

人口が減少しているにも関わらず、豊かで自然で普通の生活が送れる国として

国際的にも評価されるようになってきた。

震災時の国民的なボランティア活動はその後起きた自然災害の度に組織化され、

今や力強い頼れる組織となり、NPOやNGOとの連携、協力体制が確立し

懸念されている東海沖地震や都市直下地震に何時でも対応できる体制が有ると云う。

昔の京都議定書で約束した炭酸ガス排出量はすでにクリアし世界で最も空気がきれいな

国の一つとされている。しかし、近隣の大国やアジアの新興国は未だにその途上にあり

日本の省エネ技術や環境技術は世界のトップ技術となり、

各国から支援を要請されているとの事。まさしく怪我の功名の様なものだ。

震災時には多くの国民がこれからの日本の将来に対し様々な事態を考えたと思うが、

いつの間にか、其の事は少しずつ忘れ去られようと成りつつもあるようだ。

当たり前のソーラースマートフォン、デジタルテレビ、スーパー、コンビニ、

毎日の移動エネルギーや食べ物等、交通手段等々が復旧復興し日常が

戻ってきた様に見えるが、国民の国民たる証明を示すIDカード制が導入され、

それには詳細な個人の出生や本籍、現住所、家族、血液型、遺伝子型等が記録されていて、

災害時に個人の特定や、輸血、移植などに約立つように成っているという。

あらゆる通信手段は衛星通信が標準と成りつつあり、

その普及率は実に国民の70%を超えようとしていた。

GPS込のソーラースマートフォンはいかなる時も即個人の位置が把握でき、

救助や援助に空から派遣できるという。国民は個人識別番号を割り当てられID化され、

そこに入力された戸籍や国民健康保険番号等の個人基本情報の

バックアップデーターの保存基地として、北海道中央部、京都奈良地区、

沖縄の普天間返還跡地(計画中?)に設けられ、非常時に対応できるように整備されていた。

その場所は地震や津波等の天災が相当の長期にわたって起きた事の無い

場所が選定されたとの事だ。

最終章 回顧(懐古)

新橋から最新の地下鉄に乗のって開店時間に合わせ、赤坂の友人の店に着いた。

今でも沖縄の地産食材料理はここでも人気があるらしい。

予約してあったカウンターの端っこに座り、昔の思い出話を肴に若かりしときの

沖縄での暮らしを語る友人は、孫がこの店を引き継いでくれるまで頑張り、

いずれ石垣に帰る様な事を話していた。

幾つに成っても故郷忘れ難しだ。

大震災あの時、震災地の故郷を離れて見知らぬ地に避難した多くの家族や町の住民達や

原発事故で強制移住させられた全ての町の住民達は、

家族によっては移住地にそのまま定着し、新たな街の住民に成る人や、

国が設けたアトムタウンにその生活を移す人など様々な人生を送る事と成ったが、

ようやく少し落ち着いてきた様子が、ドキュメンタリー番組で流れていた。

そこには10年たっても残された基礎だけの住居跡や隅に忘れ去られた瓦礫の一部と

いまだに仮設住宅や、避難先から仕事もなく高齢で行く所も無く暮らしている人々が

少からず居る事も同時に紹介されていた。

偶然にもちょうど震災からしばらくの間あの普天間問題が並行して

日米間で協議されていたが、安保条約に付随する基地を全国の地域で負担しようという

沖縄の意思は無視されていたように、原発破壊による放射能問題も又普天間の問題と

同じようにその分散や受け入れは殆ど無く、大部分が近くの地下や人気の無い山間に

集積され、ただただ時間に任せている状態が今も続いているとの事。

昔「小禄は日本ですか」という話があったが、福島県民は日本人ですか?

沖縄県は日本ですか?日本国の範囲は何処から何処まででしょう。

結局、普天間は辺野古に移転する事になったが、未だに完成していない。

国は完成後には新たに創設された防衛軍も利用しようとしているようだ。

最近の教科書には日本国有の地学的仕組みや地震と津波と原発の三重苦の事実が

偽りの無い経過とこれから起こりうるかもしれない時の行動規範が教えられていた。

また災害時の非常用装備品の中で、特に海岸地域の住民には津波で海に流され

多くの方が亡くなった事を教訓として、海難事故用の位置情報発信器と

夜間自動発光器付きの自動膨張ライフジャケット等が付け加えられるようになった。

(ヨットでは既に利用されています)

日本が世界に自慢していた地震予知研究はその投下費用と成果が見直され、

非常災害時の国民の安全に対する研究と対策に基軸を移している。

そういえばこの前の3月11日は「あれから10年」の特番が放映され、

津波や地震そして原発の事故の様子や避難先の様子などが流れていた。そしてあの時の

「心は誰にも見えないが、心使いは見える。

思いは誰にも見えないが、思いやりは見える」金子みすず

あのACジャパンの広告もテレビを見ている人々をフラッシュバックさせてくれた・・

翌日の午後、羽田からの飛行機はよく晴れた空の下、

本島西側の海岸が眼下に見えるコースをゆっくりと降下していた。

穏やかな波のある紺碧の海面と見覚えのある半島や岬は、

改めて故郷の豊かさと、有り難さを教えてくれた。

私が父の年齢に達する頃には、日本は経済的豊かさよりも

社会的豊かさが重んじられる国になっているだろう・・・・

私の期待と希望を込めて書かきました。

平成29年3月5日再掲載

http://r.gnavi.co.jp/f472900/

http://twitter.com/mamaya185

http://www.nahanomamaya.com/

Posted by 鉄瓶・錆び鉄 at 15:00│Comments(0)

│私のTUBUYAKI