2018年09月09日

私の航海の記憶(長文です)

ヨットに興味を持ったのは何時の頃だったろうか

目の前に何時もアジアを中心とした地図が有る、北はオホーツクから南はインドネシア、東は南鳥島付近までと西はシンガポールからミャンマー付近までで地図の大半は海。

何時か南へと言う希望をもってヨットにのめり込み35年余、古希を過ぎ所有していた35フィートのヨットは終の棲家の頭金となった。

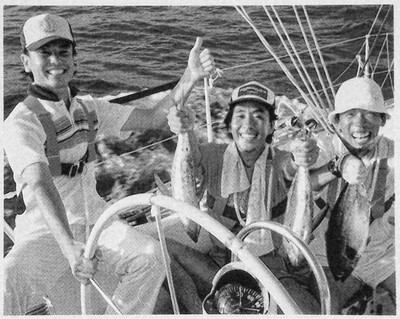

これまで油壷から那覇までの何回かの往復や基隆、上海と航海をしてきたが、当時の写真を整理していると昨日の事の様に景色が見えて来る。

特に上海までの航海は感慨深い。1981年世界初の中国へのヨットによる渡航を成したのはここ沖縄のヨット「マリリン」であった。33Ft.の小さなヨットに県知事の親書を携え鑑真和尚の歴史をたどるとの大義で中国から入国の許可をもらっての航海であった。当時私はそのサポートを陸でやっていた。

其の事もあり、いつかはという思いもあった。環太平洋ヨットレースが開催が決まり。上海、メルボルン、香港、ロスアンジェルスの各地から大阪関空沖までのレースに参加する友人のヨット「フォクシーレディー」の上海までの回航に夫婦で乗船させてもらう事が出来た。先の「マリリン」の航海と同じ海路である。那覇港で出国の手続きを済ませ出航。粟国島の東を抜けると夕闇が迫り明けると外洋の中を快調に帆走する。大陸までの間には進貢船の時代、渡る事が難しい海の難所「黒水講」があると言われていた黒潮が、南西から北東に向かって2~3ノットで河のように流れ横たわっている。熊野海賊と言われていた海の人々は黒瀬川と記している。このヨットには海水温を計測できて確かに黒潮本流に入ると、これまでより3~4度温度が高くなった事が分かる。幅80~100キロもある黒潮を横切ると大陸棚の上を行く、しばらくすると水深計が海底を感知するようになる。80m、70m、50mと大陸に向けて段々浅くなってくる。

ジャンク船を見かける事もあり、船尾に日の丸を掲げる。揚子江の河口にたどり着くまで中国の漁民が仕掛けた様々な浮遊している漁具に航路を悩まされる。茶色く濁って来て大陸に近づいてきたことが分かる長江からの栄養が豊富なのか夜光虫が多くなる、深夜まるで魚雷の航跡の様な光る筋がヨットのまわりを幾筋も走る。何事かと海面を注視しているとヒューというイルカ独特の呼吸音がした。夜光虫の群れの中を泳ぐイルカに刺激された夜光虫がその跡をたどるように光っていたのだ。初めての経験だった。河口のパイロットステーションに近づき国際無線でレース参加艇であることを告げ漂っていると参加艇数隻の先頭にパイロットが乗船し揚子江遡上が始まった。河口には大型のコンテナ船や商船が遡上の順番を待っていた。ヨットには大河の流れに逆らうことができるよう一定以上の機走能力が求められていた。霧の立ち込める河口から遡上する事15時間余、途中対岸が見えない広い川幅を上手タッキングする様に遡上するジャンク船や川上から下る汽船や大小の本船を見た。漂ってくる匂いは中国の香りがする。

パイロットステーションから凡そ70海里、支流の黄浦江に入る。途端に石炭を燃やす匂いが漂ってくる。右の川岸は工場地帯で黒々と煙突から排煙が出ている。さらに遡上するとあの上海租界の景色が望えてくる。長い貨物列車の様に荷を積だ船を曳く汽船がポンポンとエンジンの音を立てて租界の前の河を行き来していく。川岸に並ぶビル群を抜け対岸に架かった橋の下をくぐり小舟溜りに参加艇は集まっていた。揚子江中国語で長江、この長江遡上は父方祖父が若き日に満州鉄道を敷設していた話を父から聞いていた時から何とはなしに中国大陸に対する望とした思いがあったのかもしれない。過去の航海の中で印象深い海の旅であった

航海中のデッキにかすかな風に漂ってくる陸地からの文明の匂いや、遠くを行く本船の機関の音や排気煙のあの匂い。陸地が近くなると磯の香りがする事もある、何処からか鳥や蝶も一時の休息を取りにヨットに留まる事もある。時化ると飛魚が乗って来る時もある。無風で鏡の様な海面に月がユラユラと映る事も有る。街の明かりが届かない洋上で見る星はプラネタリウムより見事である。ゆっくりと移動する人工衛星や瞬間の命を燃やす流星、赤と緑の明かりを点滅し音もなく移動する飛行機。もっと星や星座の知識が有ればと思う。

新月の時の緩やかな海面に星がチラチラ写る事もある。昇り始めた満月の宵に月への金の道が出来るがその道はユラユラと流れるように揺れている。静かで雲の無い水平線に今まさに沈まんとする太陽がエメラルド色に輝き平和を願うかのようなグリーンフラッシュに出会う希少な体験もする。記憶に残る航海は明け方、流星群に出会った事である。降りそそぐ多くの流星、紅やオレンジ真っ白と多くの色に輝く流星の群。薄い雲の裏を走る流星は雲の水滴に虹色の輝きを与る、時には幾つかの虹の流れを演出する。降り注ぐように落ちてくる、過ぎ去る方向も天中から落ちてくるかと思えば水平線から天空へと昇る、それを横切るように走っていく星などもあった。

そうかと思えば,5メートル先の舳先がかすむほどの霧に包まれる事もある。思わず携帯用ホーンをキャビンから取り出し聞き耳を立て何時でも自船の存在を他船に知らしめる準備をする。

大時化でその舳先は波の中を潜るように縫うように進む、その波はまさしく怒涛の様にデッキを襲いコックピットをバスタブの様に海水で満たしてしまう事もある。

穏やかな時にイルカと共に並走し何頭かは船底の下を潜り右に左にと頭を出し小さな息吹を感じる事もある。ある時、慶良間の沖でレース中に100頭以上のイルカに出会った時もあった。圧巻である。

海は生き物であるとつくづく思う。ヨットで外洋に出る事は、全ての船上行動が自らの命がかかっていて、おきる事の全てが自己責任であることを改めて思い知らされる事にもなる。

20代前半、機会を得て太平洋を船で渡りながら船内で色々なカリキュラムに従い講義や討論会等をしながらサンフランシスコまで往復する洋上学校に乗船する事が出来た。この時ジャーナリスト「大森実」としりあった。後に復帰前のメースBミサイル基地の写真スクープにつながる。カメラマンを案内し恩納村の基地に近づき撮った写真は沖縄に核ミサイルは無いという政府の見解を覆すスクープとなった。経緯はこのブログにも書いてある。

船はハワイを経由してアメリカ西海岸カリフォルニア沖に近づくと洋上に発生した濃霧の中をサンフランシスコ湾に向けて進む船上に霧笛が鳴った。しばらくすると、あの金門橋ゴールデンゲートブリッジの赤い雄姿が霧の中に現れその橋の下を仰ぎ見る様に眺め通過した。もう二度と経験できないであろう。その先にはアルカトラズ島が見え、幾つものピアが右手に近づき背後の丘の上に白い名所コイトタワーがある。そこはたしかクリン・トイーストウッドの映画「恐怖のメロディー」の中で写っていたと思う。流れている曲は「ミスティー」名曲である。船はピア33に接岸した。

叔父と従妹の居るその街に滞在中、ケーブルカーにも乗った。金門橋を渡り瀟洒な街のソーサリートにドライブ行くとそこには今まで見た事もないほどのマストが林立しているマリーナが有り湾内を優雅に滑るヨットを眺める事が出来た。

堀江健一が1962年この湾の中に僅か19Ft.(6m弱)のヨット「マーメイド」で一人で渡って来たのだ、

九千トンの船でハワイ経由20日余かかった太平洋を94日もかけて金門橋をくぐったのだった。私がこの湾を眺めた時より5年も前の事である。

その後会社を辞し、帰郷した後どこかに船、或いはヨットに対するアンテナは体のどこかにあった様な気がする。かつて、今は無いハンビー飛行場の海に面した所に小さなマリン兵用のクラブハウスが有った。民間人もそれとなく入れる所で、海辺に小さな浮桟橋が有りそこに小さなディンギーが浮かんでいた。頼むと乗せてもらう事が出来た。初めてのヨット体験である。今は北谷アラハビーチとなっている

アラハビーチは1840年8月イギリス船籍東インド会社のインディアン・オーク号が台風によってこの沖のリーフに座礁。北谷村民は67人全員を救助し、その後船を建造し与え帰国させた。この事は大英博物館に記録として保存されている。今はそこに遊具施設として帆船が有りモニュメントが有る。

さて航海中の夜のワッチはあまり変化の無い海面と船体が波を叩く音と、ぼんやりと海面に投じられた明かりに照らされた波は船首(バウ)で切り裂けられ船体(ハル)の横をすぎていき泡と共に航跡となって時を刻んでゆく。とくに4~8時のワッチは時化の時も穏やかな時も好きである。緯度にもよるがしばらくすると東が白んで来る、あけぼのである、雲の厚い時でもその雲の様子がぼんやりと見えて来る、そして段々とオレンジ色を濃くしてくると雲も色を帯びてくる。いい天気の時は水平線がはっきりと色づいてくる。あけぼの色というのか、雲は東雲色に染まると云うらしい。太陽が顔を出すと一気に白く明るくなると朝ぼらけとなりチャンスが有れば西に有明の月がまだ明るく見え時には星も見える。瞬きの中でその時間は過ぎ朝と成る。時化の時でも雲を通過してくる太陽の光で海面の色が黒ずんだ濃紺から次第にくすんだ海の色に生まれ変わる様に変化する、波頭の泡もその光で輝きを増す。澄んだ空気で太陽があまり色の変化を見せないうちに白く輝く。そして朝食の準備をする。そんな時間のワッチが午前4時からのワッチである。でも時には激しい風と波に木の葉のように翻弄され二度と乗るまいと思う事もあるが、陸に上がると何故かその時の事を懐かしく思い起す。

1520年マゼランの航海日誌を書いていたピガフエッタの記述に「11月28日水曜日我々はあの海峡から抜けてマール・パチフィコへ突入した」と書かれているのが太平洋と命名した初めとされている。

マゼラン海峡と名付けられた南米の最南端のこの海峡を彼らは東側から入り、狭くて強風と早い海流に揉まれて3ヶ月と20日を要して西側に抜けこの太平洋に達したのである。これまでの死線をさまよう様な航海から、静かで平穏で平和な海という事で名付けられた太平洋。

その太平洋西側の琉球列島沿いを航海すると様々な歴史上の出来事を思い浮かべる。

東シナ海の琉球列島沿いのこの海域は1609年3月4日錦江湾薩摩半島の南、山川港から島津軍が80隻の船に3千人とも言われている兵を乗せ、奄美・徳之島・沖永良部と次々に制圧し3月末月一部の帆船が本部半島北部に上陸し4月1日本隊が那覇港上陸4日首里王府降伏。琉球王尚寧以下家臣重臣を捕らえ薩摩に連れ帰っていった海なのだ。

80隻といえば船の大小があるとしても平均1隻40人弱、帆船を何人で操船したのか全員兵なのか、出航時には地元の港に多くの小舟が1隻に対し少なくとも数本のロープを小舟に繋ぎ櫂を漕いで1隻の帆船を港の外に引き出したのであろう事は想像できるのだが、本部半島北部に上陸する時は果たしてどの様に港又は入江に入ったのだろうか。通常は出航と同様に帆を降ろした船はロープを渡した幾つかの小舟で港や入江に引き込み錨を落とし船を止め、足船(テンダー・小舟)を使い何度も陸地を往復して上陸をするのだが。薩摩を出港する時は良いとして琉球に上陸する時どの様にこれらの小舟を調達したのか。足船を乗せていたのか。又、この船団を誰が琉球まで導いたのか、ナビゲーションは、何処で航路情報を知ったのか、或いは当時の海賊と言われている熊野の一派が協力したのか。当時は熊野海賊や、いわゆる朱印船と呼ばれている大和からの交易船も今の台湾、フィリピン、マレーシアなどへ渡っている。記録によると熊野の船は1520年頃種ケ島からフィリピン・ルソン島まで20~25日で渡った事が記録されている。また、朱印船が徳川の認可の下1604~1635年の間シャムへ55件、ルソン島へ54件、カンボジアへ44件の朱印を得て渡っていて、その地に日本人町が存在していたとの記録もある。ルソン島の西にあるリンガエン湾にはかつて「日本港」と名付けられた港があった。朱印船には迫害されていたキリシタンの一部も乗船していたりしていたことが史実に有る。和歌山県新宮と浦津の中間付近に昔「唐立」という所があり熊野の船乗りの湊となっていたとの記録もある。太平洋と命名したマゼランはフィリピンで1521年現地の住民との争いで亡くなっている。

台湾との親善ヨットレースで与那国と花蓮との間で行われたレースに参加した。乗船させてもらった「レキオス」で整備を済ませた糸満から午後3時ごろ出航した。与那国の久部良漁港に予定通り到着するために機帆走となった。宮古までの約160海里およそ30時間単調な航海であったが宮古島の北側に南北17キロ東西7キロにもなる八重干瀬というサンゴ礁があり丁度夜間近くを通過するので注意深くGPSの画面をチエックする事になる。昼、平良港で給油し石垣港に向かう、途中多良間島と水納島との間を抜ける。多良間島は標高が低く島に不釣り合いな高い通信用の鉄塔が、はるか遠方より望めるので良い目標と成る。

翌朝朝早く石垣島の西を回り名蔵湾沖を通過し石垣港に接岸。食料の買い出しと燃料、水の補給とレース参加者ともここで合流する。総員12名になった。与那国への夜間入港を避けるため石垣を午後3時出航とする事になった。その間市内で過ごす者や親戚を訪ねる者もいる。私も妻の親戚に顔を出した。予定通り出航し西表島と鳩間島の間をぬけ西へ65海里、ゆっくりと向かった。黒潮の影響か湿度の高い空気で洋上はモヤとも霧ともつかない海象であった。沈みゆく太陽が見事な夕焼けを見せた。翌朝早くGPSは与那国の北東5海里付近に近づいている事を示していたが、霧の様な視界の中で視認する事が出来ない。GPSを信頼し5ノットのスピードで久部良漁港を目指す。2海里ほどの距離になってようやくぼんやりと与那国島が見えて来た、久部良漁港は島の西側である。日が高くなると視界も回復しハッキリと西崎(いりざき)の上に白い灯台が見える、その手前に港口に同じ白い防波堤灯台が見えた。大きく回り込み日本最西端の久部良漁港に入港する。港から50mほど突き出た防波堤先端のテトラポットの一部に初めて見る鉄製のテトラポットが組み敷き詰められていた。同乗していた港湾設計の専門家に聞くと強力な台風時の波でセメントのテトラは破壊される事が有るからだという。

驚愕した。港内の漁連事務所横に製氷所が有りその横に見慣れない長さ2メートル余幅50cm以上の大きな発泡スチロールの箱が多数置かれていた。不謹慎ながらまるで棺の様な大きさである。聞くと近くで獲れるカジキを入れる箱だという。年間1000本以上の漁獲があるという。毎年7月初めカジキ釣り大会が開催され全国各地から参加者が、ここ与那国まで集まる。港の近くに釣りで有名な俳優松方弘樹の別荘も有るという。時には200キロ以上の大物がヒットするようだ。ヘミングウエーの名著「老人と海」そのままに島の82歳の漁師がドキュメンタリー映画「老人と海」にもなったが、ある日カジキ漁に出たまま戻らなかった。主のいなくなった小さなサバニは公民館前に保存されている。与那国の昔のカジキ漁は船上から銛で突く手法だと聞いていた。

参加艇8艇全てが翌日までに揃い、その公民館で前夜祭が有った。翌日石垣から税関が来島その日の内に出国手続きをする。形式上日本国内から出国した事に成ったが、みんなスタートする24時まで船の整備等で過ごす事に成った。台湾花蓮までほぼ80海里方角250度である。当時の台湾はまだレジャーボートやヨットは特別の許可が無いと所有できない事に成っていた様で又花蓮港は開港されていないので夜間の入港はできない事になっていた。その為午前8時過ぎに入港できる時刻を想定し8時間前の午前0時のスタートとなった。深夜であり安全の為西崎灯台下500m沖に停泊する運営艇の横を1艇ずつ5分間隔で花蓮に向かった。夜が明ける頃には花蓮港5海里程の沖まで来たが高い山の有るはずの台湾が全く見えない。いい天気には与那国から台湾が見えるというのに。

与那国との間を暖かい黒潮が流れ水蒸気による霧のようなモヤが視界を妨げていた。

しばらくするとまるでステージの幕が開くように目の前にそびえ立つ台湾の山が飛び込んできた。GPSの表示はピッタリと花蓮港沖のフィニッシュラインを確認できる。

花蓮港は日本統治時代建設された海岸を堀込んで出来た良港である。近くで獲れる大理石などの積み込み港にもなっている。フィニッシュ後台湾海保の誘導で港口から右に回り込み奥の停泊地まで機走した、港口から2海里程もある奥であった。途中見た漁師の船の中には竹を組み合わせて出来ている筏のような船を見た。花蓮市内のホテルに参加者の宿が用意されていた。花蓮市主催の歓迎パーティーが有り。全員羽目を外し紹興酒が数十本空いた。翌日花蓮の名所太魯閣(たろこ)渓谷にバスで観光。二日後給油を済ませ出国、給油したディーゼルの品質が悪く排気煙が黒かった。開港されていない港なので船単位にクルーのパスポートと人数を確認するだけで入出国のスタンプが無い、初めての経験。其の時のパスポートは石垣港(与那国も開港していなかった為)出国のスタンプと入国のスタンプだけでどこに行ったかが出国先不明なのである。其の時のパスポートは今手元にある。

現在は与那国に税関が常駐していると聞いている。後で知った事だが其の時の花蓮での出入国は船員手帳と同様の身分証明書扱いでスタンプがないとの事

帰路は花蓮から石垣に向かい入国する事となった。石垣到着後数人は下船し空路那覇へ帰った。

私とM氏の数人で那覇までの回航となった。

http://r.gnavi.co.jp/f472900/

http://twitter.com/mamaya185

http://www.nahanomamaya.com/

Posted by 鉄瓶・錆び鉄 at 12:00│Comments(1)

│ヨットと帆船と私

この記事へのコメント

ご主人、お久しぶりです

実に味わいのある文章、那覇から上海への航海が、目の前に、浮かぶようです❗

ヨットの航海を楽しまれた日々が彷彿として伝わってきます

とても素敵なエッセイ、ありがとうございました‼️

実に味わいのある文章、那覇から上海への航海が、目の前に、浮かぶようです❗

ヨットの航海を楽しまれた日々が彷彿として伝わってきます

とても素敵なエッセイ、ありがとうございました‼️

Posted by あいちゃん at 2018年09月22日 19:16